国家治理史研究室、综合处赴敦煌开展学术调研

作者:常文相来源:本站时间:2023-10-31字号:【大】【中】【小】【打印】

10月21日—24日,国家治理史研究室暨“‘中国之治’的历史根源及思想理念研究”课题组、综合处国情调研部分成员赴甘肃敦煌,参加第四届丝绸之路与敦煌历史文化学术研讨会暨中国社会科学院历史理论研究所“历史文化研究基地”揭牌仪式,并就“边疆治理与中华民族共同体的形成进程”开展学术考察。敦煌位于河西走廊最西端,地处甘肃、青海、新疆交界,历来为“丝绸之路”上的雄关重镇。众多民族在这片土地上长期共同生息繁衍,东西方文化在这里碰撞、交流、融合,凝结成人类文明长河中的一颗璀璨明珠。本次调研以习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神为引领,乘着第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办的东风,深入祖国边疆实地考察走访。调研活动主要从以石窟艺术为中心的民族交往交流交融、以边关镇城为中心的边疆防御与社会治理两个方向展开,对于充分理解中华文明的突出特性,坚定铸牢中华民族共同体意识,增强中国特色社会主义的道路自信和文化自信,提高国家治理的理论自觉,总结边疆治理的实践经验,都具有十分重要的学术价值与现实意义。

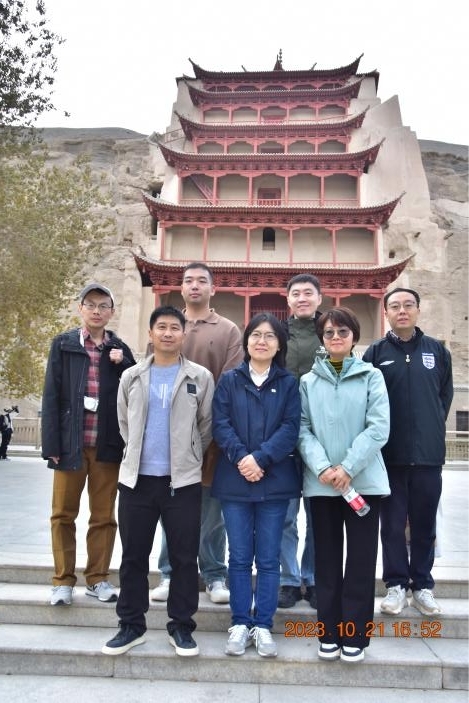

莫高窟的开凿从十六国时期至元代延续约千年,它不仅是中国古代璀璨的艺术宝库,也是丝绸之路上东西方文明交流互鉴的重要历史见证,1900年藏经洞的发现更是震惊世界。考察组成员初步了解了莫高窟的建造沿革、构筑形制、艺术成就、文物价值、遗址保护,沉浸于古人深邃的信仰图景与生动的生活画卷之中,感受着那个时代多民族融合大背景下的恢弘气象和万千风韵。考察组成员还参观了莫高窟以西与其风格体系相近的西千佛洞,进一步加深了对莫高窟石窟艺术历史演变的认识。

考察莫高窟

敦煌周边地区的边关边镇以玉门关、阳关、锁阳城为代表,集中反映了古代中国对外交通盛况及边疆治理成就。玉门关和阳关在敦煌之西,同为丝绸之路上连通西域的重要门户,地势险要,南北呼应,出关后便进入茫茫戈壁大漠。玉门关现存汉代关城(小方盘城)、河仓城(大方盘城)、烽燧及长城遗址,登关北眺,沼泽沟壑,尽收眼底。阳关现存汉代烽燧遗址,置身其上,可遥看阿尔金雪峰,烽燧下一望无际的砂砾滩地,曾是当年金戈铁马的战场。在阳关博物馆,考察组成员通过沙盘模型,更真切直观观察到阳关、玉门关的建制形胜及烽燧的结构功能。锁阳城位于瓜州县东南,曾是汉代敦煌郡冥安县治所,在古代河西地区地位独特,至今保存有相对完好的古代军事防御和农田水利系统。城址东面有一处土塔林塔尔寺,为宗教祭祀场所,史载高僧玄奘西去印度路过瓜州,在此讲经说法半月有余。敦煌地区由边关边镇构成的一整套建置体系不仅凸显了军事保障作用,更成为古代中国对外交往的重要窗口,其积累的丰富边疆治理经验,值得深入发掘总结。

考察小方盤城遗址

此外,考察组成员还调研了敦煌道教寺观西云观、佛教寺庙白马塔、敦煌国际会展中心“横跨欧亚大陆的彩虹——马家窑文化和东西方早期文化交流”展览及敦煌清代粮仓南仓博物馆。其中,西云观的《西游记》“悬塑”壁画独树一帜,白马塔为纪念北凉时高僧鸠摩罗什东传佛教途经敦煌死去的白马而建,马家窑文化的彩陶艺术与同时期西方早期文化交相辉映。东西方各民族文明跨越时空,在敦煌这方热土演奏出一曲曲和谐乐章。

考察汉长城遗址

在调研活动中,考察组成员不仅对祖国西部边疆地区多彩的社会文化生活有了切身体验,更深刻领会到国家提出共建“一带一路”倡议的重大意义。作为国家治理的有机组成部分,边疆治理为推进民族融合与文明互鉴搭建了重要平台。通过本次调研,考察组成员一致认为在今后的研究工作中应将理论与现实紧密结合,进一步挖掘中国优秀治理文化的深厚底蕴,不断提高自身的理论素养与实践能力,争取为推进国家治理体系现代化贡献更多的智慧力量。

扫描二维码分享到微信或新浪微博