第23届全国史学理论研讨会在成都召开

作者:敖凯来源:中国社会科学院历史理论研究所时间:2020-10-02字号:【大】【中】【小】【打印】

2020年9月26—27日,由中国社会科学院历史理论研究所《史学理论研究》编辑部、中国社会科学院史学理论研究中心、四川大学历史文化学院主办的第23届全国史学理论研讨会在成都召开。来自国内知名高校和科研机构的专家学者近百人参会。

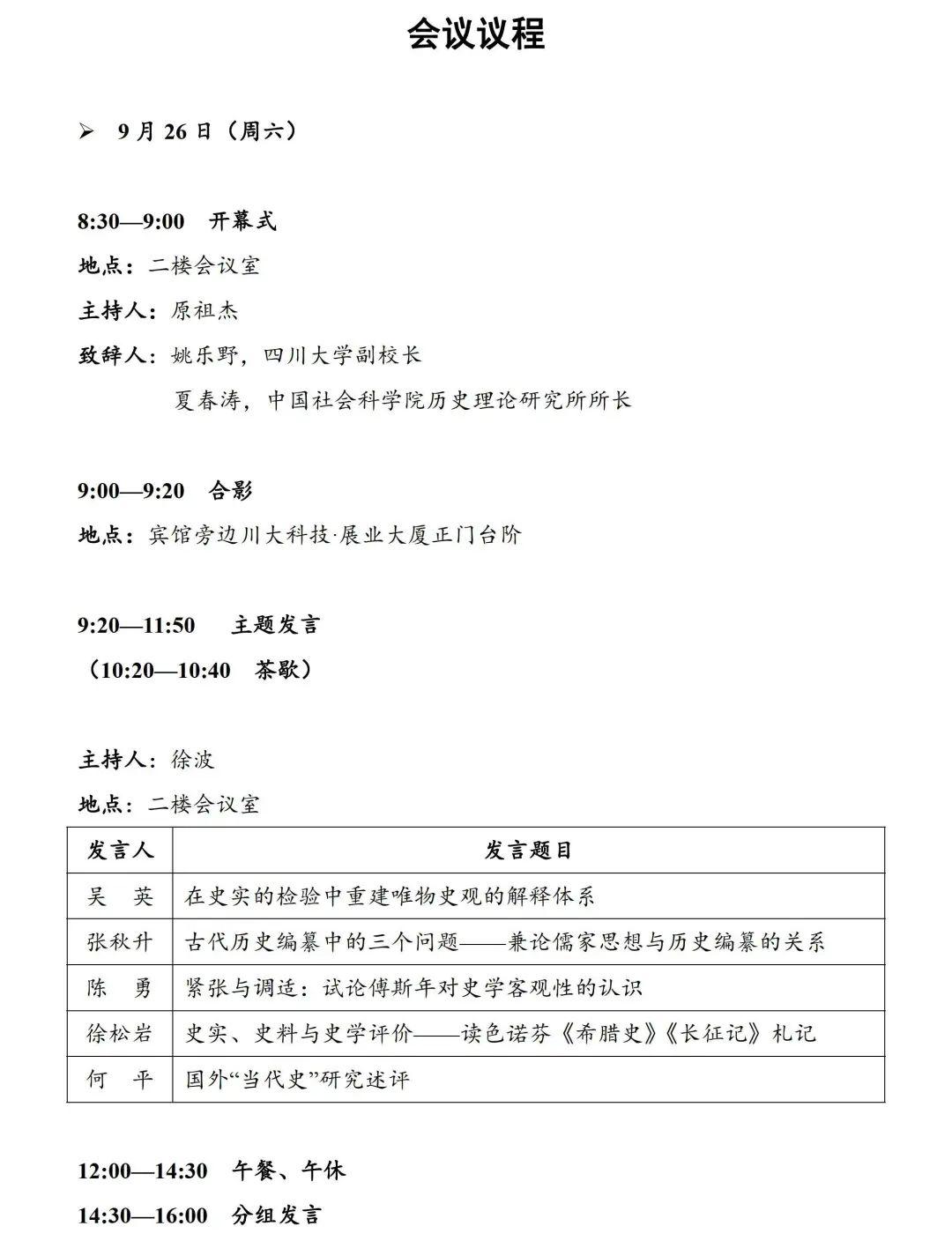

中国社会科学院历史理论研究所所长夏春涛研究员、四川大学副校长姚乐野教授出席开幕式并讲话,开幕式由四川大学历史文化学院原祖杰教授主持。

夏春涛指出,本次研讨会的主题是“新时代史学理论与史学史研究的新进展”,这个选题很有意义。新时代是历史学可以也必须大有作为的时代,是历史理论研究受到空前重视、享有前所未有发展机遇的时代。在习近平总书记和党中央的亲自运筹下成立中国历史研究院,专门设立历史理论研究所,成为唯一新建的研究所,正说明了这一点。我们要抓住机遇,奋发有为,不辱使命。夏春涛简要谈了三点体会,表示与大家共勉。一是要在全社会积极引导人们树立正确的历史观。本所的名称是历史理论研究所,不是史学理论研究所。这个名称是由中央审定的,含有深意。我们所说的历史理论是马克思主义历史理论,也就是唯物史观。新中国成立给历史学带来的最大变化,是明确了唯物史观的指导地位,确立了人民的主体地位,澄清了若干重大理论问题,尤其是科学解答了历史学为谁著书立说这一根本性、原则性问题,进而为研究工作树立了正确导向。时值百年未有之大变局,我们要有担当,坚持以唯物史观为指导,自觉抵御历史虚无主义错误思潮,积极引导人们树立正确的历史观。二是重视总结历史的经验教训,为当代中国发展进步提供智力支持。走中国路、实现中华民族伟大复兴,需要以史为鉴,汲取我国古代治国理政的经验和智慧;需要树立世界眼光,学习和借鉴人类文明的一切优秀成果。当代史学要具有生命力、产生影响力,就必须顺应时代需要,积极地回应重大理论与现实问题。正如习总书记所说的那样,“立时代之潮头,通古今之变化,发思想之先声”。我们要多做一些建设性、创新性的研究,力戒那种选题无足轻重,搞繁琐论证和考据的学院式文章。三是加快构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系。目前我国历史学的发展总体上与我国的综合国力、国际地位不太相称。对于西方的后现代主义史学、公民社会理论以及新清史、全球史研究等,我们要有鉴别,决不能被别人牵着鼻子走,决不能邯郸学步、鹦鹉学舌。我们要有学术自信,努力推进学术创新,积极掌握学术话语权。说到底,我们研究外国史学理论与史学史、中国史学理论与史学史,是为了兼收并蓄、博采众长,旨在洋为中用、古为今用,致力于丰富与发展当代中国的马克思主义历史理论。要通过推进中国历史学的“三大体系”建设,充分彰显历史学的中国特色、中国气派、中国风格。

姚乐野提出,历史是古往今来人类实践活动的总和,史学理论作为对历史的认识和思考是中国传统文化的重要组成部分。习近平总书记在2019年1月3日致中国社会科学院中国历史研究院成立的贺信中指出,“重视历史、研究历史、借鉴历史是中华民族5000多年文明史的一个优良传统”,“新时代坚持和发展中国特色社会主义,更加需要系统研究中国历史和文化,更加需要深刻把握人类发展历史规律,在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来”。这一论述深刻地突出了历史与史学理论研究的重要作用和独特地位,为广大史学工作者指明了新时代历史研究的任务和方向。新时代史学研究要以习近平总书记关于历史科学的重要论述为根本遵循,努力构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系。本次会议的主题“新时代史学理论与史学史研究的新进展”就是对习近平总书记指示和贺信精神的积极响应。面对当前复杂多变的国际国内形势,史学理论与史学史研究也必然呼唤对中国路的历史进程提供新的反思,回应历史之问和时代之问。

开幕式后,中国社会科学院历史理论研究所吴英研究员、天津师范大学历史文化学院张秋升教授、上海师范大学人文学院陈勇教授、西南大学历史文化学院徐松岩教授、四川大学南亚研究所何平教授分别以“在史实的检验中重建唯物史观的解释体系”“古代历史编纂中的三个问题——兼论儒家思想与历史编纂的关系”“紧张与调试:试论傅斯年对史学客观性的认识”“史实、史料与史学评价——读色诺芬《希腊史》《长征记》札记”“国外‘当代史’研究述评”为题作了主题报告。

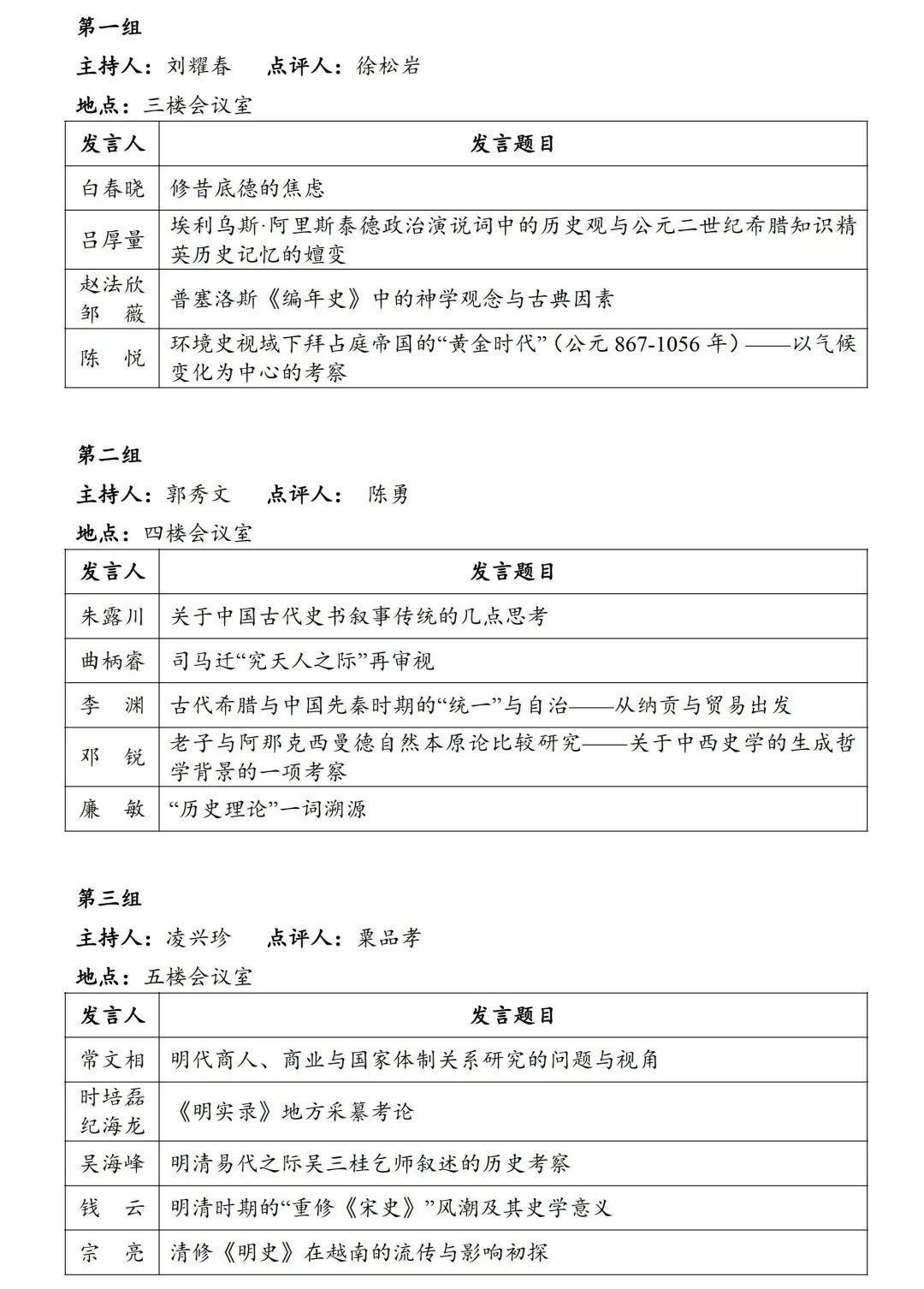

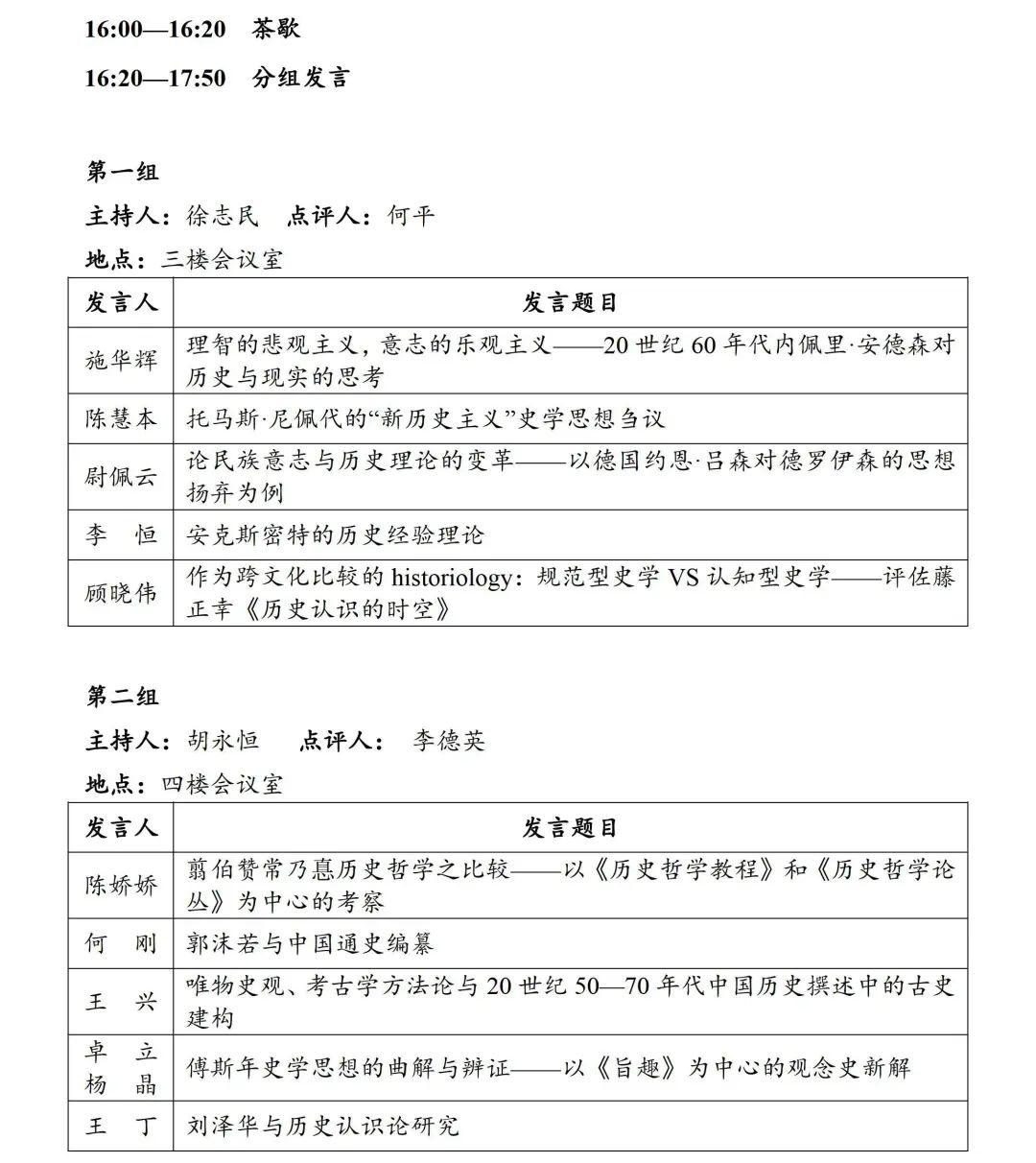

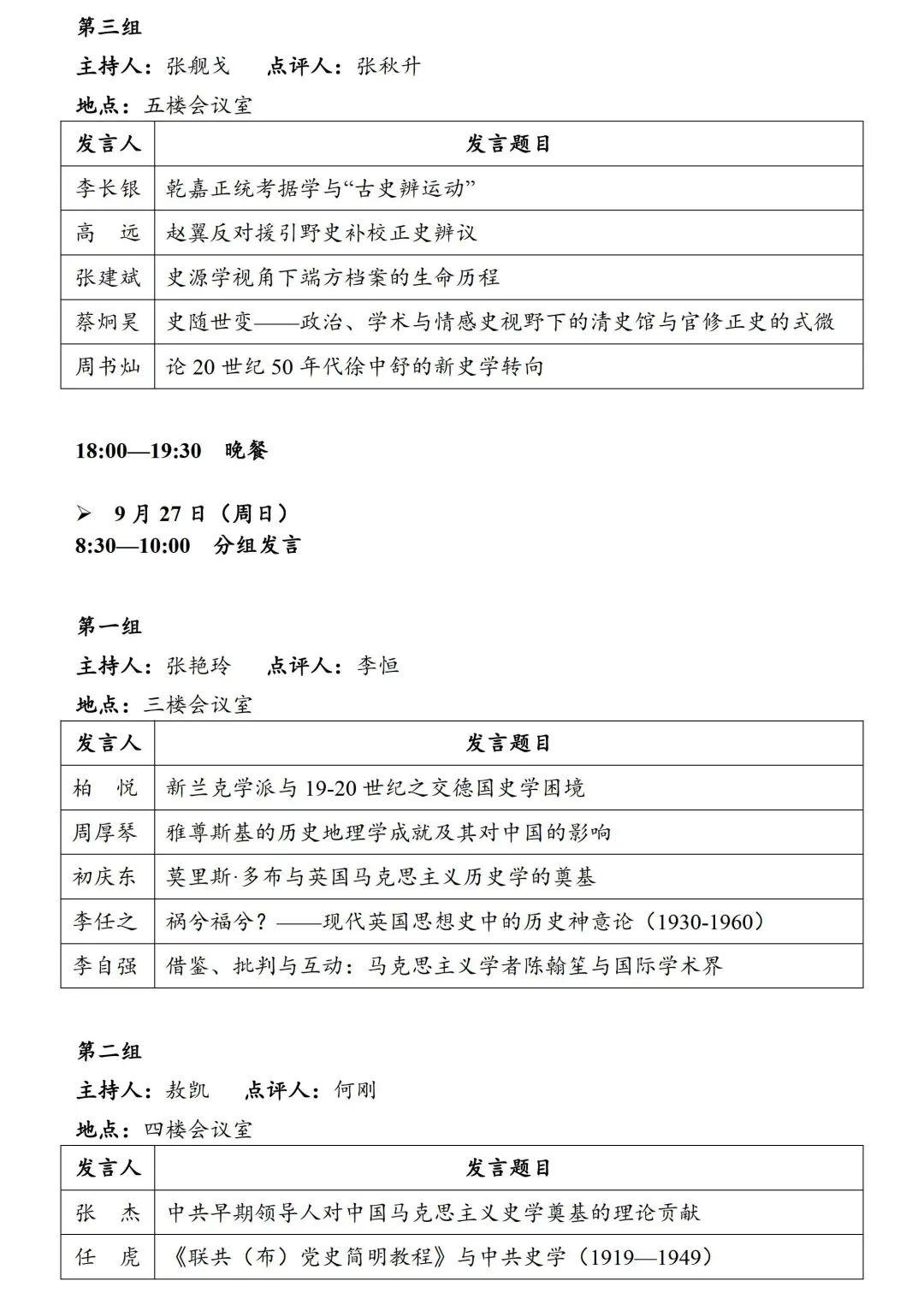

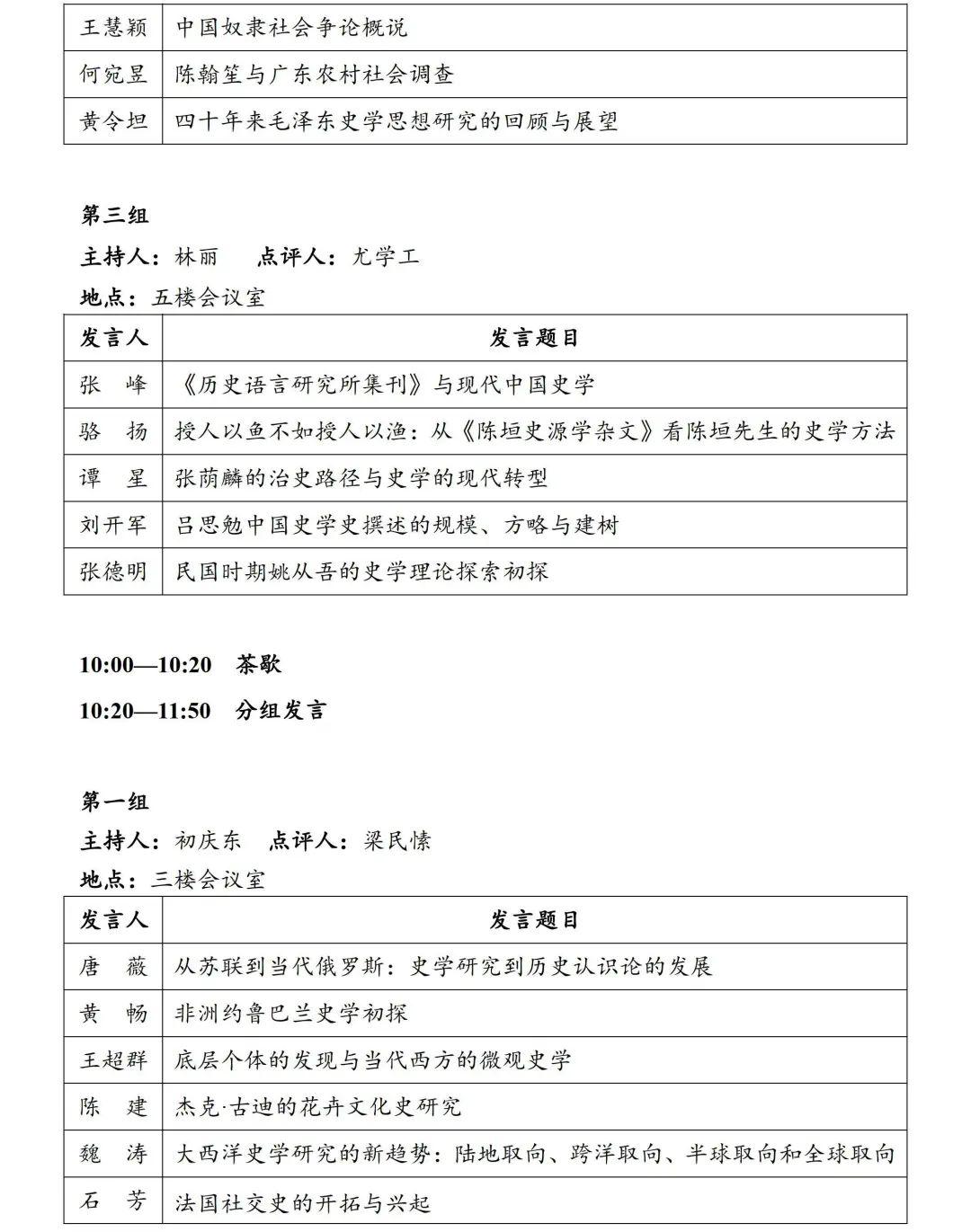

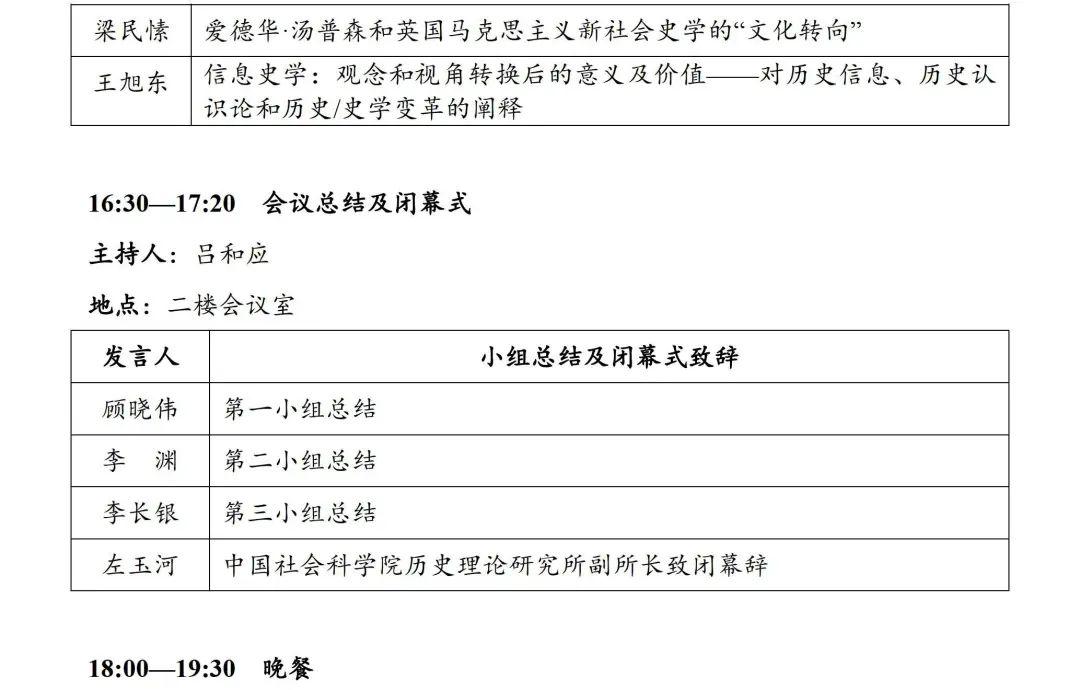

主题报告结束后,与会专家学者分为三组,就唯物史观与马克思主义史学、中国古代和近现代史学理论与史家、中国当代史学及其理论、西方古代至近代史家和历史编纂、西方现当代史学理论与史家思想等问题展开深入的研讨。

本次研讨会是在国内抗击新冠肺炎疫情取得重大阶段性胜利之后全国史学理论界的一次盛会。概观此次会议,与会学者围绕会议主题,既勇于直面现有问题,又积极探讨可能的解决方案和发展方向,充分展示了中国当代史学理论与史学史研究的新成果和发展趋势,是一次高水平的学术研讨会。

扫描二维码分享到微信或新浪微博